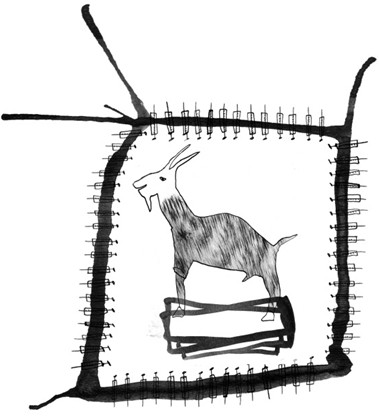

#25 ZIEGENMARKT – Sie wollten die Verelendung aufhalten – die einen die der Junkies, die anderen die des Viertels. Ein Rückblick auf das Ende einer der größten Drogenszenen Deutschlands

„Meine Damen und Herren, liebe Junkies, heute verteilen wir saubere Spritzen, wer tut es morgen?“, steht auf den großen Schildern, die sich die Studierenden umgehängt haben. Sie stehen auf dem Marktplatz und im Viertel, rund ums Sielwalleck. Sie haben Eimer dabei für die Spritzen. Vor allem aber informieren sie darüber, wie man Drogenabhängigen helfen kann.

Es ist 1991 und die offene Drogenszene im Bremer Steintorviertel gilt als eine der größten in ganz Deutschland. Fast alle der Süchtigen sind obdachlos und konsumieren auf offener Straße. Die Junkies und ihre Hinterlassenschaften sind überall zu finden: in Vorgärten, in Hauseingängen, auf Spielplätzen. Schulhöfe bleiben während der Pausen wegen herumliegenden Spritzen oder benutzten Kondomen geschlossen. Diebstähle, Einbrüche, Dealerei und Prostitution sind an der Tagesordnung – irgendwoher muss das Geld für die ganzen Drogen kommen. Bilder von ausgemergelten Gesichtern und spritzenübersäten Vorgärten schmücken die Zeitungscover bundesweit.

23 Jahre später: Im Kontakt-Café der „Drobs“ – das steht für „Drogenberatungsstelle“ – im Tivoli-Hochhaus sitzt eine Handvoll SozialarbeiterInnen um den Tisch. Nachmittags kriegt man hier ’nen Kaffee, vormittags nutzen die MitarbeiterInnen den Raum für Besprechungen. Sie sind alle um die 50 und alle seit mehreren Jahrzehnten an dem Thema dran. „Heute ist im Viertel nix“, sagen sie, und auch der einzige junge Streetworker-Kollege, der mit dabeisitzt, nickt. Ins Viertel geht er gar nicht mehr auf seinen Touren.

Attraktives Flair für Süchtige

Damals gehören die Frauen mit zu den Ersten überhaupt, die sich hier in Bremen um Junkies kümmern. „Drogenarbeit und Kapital“ heißt ihre studentische Arbeitsgruppe, die sich, unterstützt von ein paar Professoren, kundig macht und Kontakt zu den Süchtigen sucht. Sie fahren nach Holland, wo die Drogenszene schon länger groß ist, um sich zu informieren, lernen Spritzenautomaten und Druckräume kennen. Ihr Ziel: „Die Verelendung der Junkies aufhalten.“

Andere wollen eher die „Verelendung des Viertels“ aufhalten. Während der 1950er- und 1960er-Jahren lebt hier ein bunt gemischter Haufen, Hippies, Wohngemeinschaften, Studierende, Immigranten und Junkies. Viele Gebäude sind heruntergekommen, die Mietpreise dementsprechend günstig. Hier finden alle Platz, die Toleranz untereinander ist ziemlich groß – auch gegenüber der Drogenszene. „Man hatte seine Dealer, seine Abhängigen und seine Penner und man kannte sie“, drückt es ein Anwohner aus.

Das Viertel wird herausgeputzt

Dass es irgendwann zum Konflikt kommt, der ab den 1980ern richtig eskaliert, hängt in den Augen der Sozialarbeiterinnen mit der schon damals einsetzenden Gentrifizierung zusammen: Nach dem Aus für die vierspurige „Mozarttrasse“ quer durchs Quartier und die Hochhaus-Pläne wird das Viertel wieder herausgeputzt. Die Hausbesitzer, manche ehemals Hausbesetzer, werden älter, bekommen Kinder, wünschen sich schöne Vorgärten und eine „sichere“ Umgebung. „Die wollten schon, dass das Viertel spannend ist, aber nicht so“, drückt es eine der Sozialarbeiterinnen aus.

Das Stadtbild wandelt sich – nur die Junkies, die bleiben. Hauptdroge ist Heroin, ein Gramm bereits für 60 DM zu bekommen. Gefahr, von der der Polizei „aufgeknöpft“ zu werden, besteht erst ab zehn Gramm. Nirgendwo anders sind die Preise so günstig und die Gesetzgebung so liberal; das Flair zieht weitere Drogenabhängige an. Die vormals so tolerante Nachbarschaft spaltet sich in zwei Lager, die sich gegenseitig in die Quere kommen. Flugblätter von „Junkie-Aktionswochen“ wettern gegen die „verkackten Arschgeigen dieser Welt“: „Kommt ihr euch überhaupt nicht doof vor, auf die Straße zu gehen ‚für saubere Straßen‘?“

Flugblätter von „Junkie-Aktionswochen“ wettern gegen die

„verkackten Arschgeigen dieser Welt“

„Richtige Originale“ seien das damals gewesen, die Junkies, erzählen die Sozialarbeiterinnen. Es klingt wie: Nicht so benebelt vom Methadon wie die Substituierten heute. Die Studierenden und Sozialarbeiterinnen ergreifen damals nicht nur Partei für die Süchtigen. Weil es staatliche Angebote bis dato kaum gibt, organisieren die AktivistInnen auch ganz praktische Hilfe, etwa durch Hausbesetzungen, um Unterkünfte und Druckräume zu schaffen.

Erst als 1988 im Gesundheitsressort nicht mehr Henning Scherf das Zepter in der Hand hält, bekommen die Streetworkerinnen auch mehr staatliche Unterstützung für ihre Arbeit. Ein VW-Bus dient als „Schutzraum“ für die bis zu 50 Prostituierten auf dem Drogenstrich in der Friesenstraße. Die haben nicht nur Stress mit den Freiern, sondern auch mit den Prostituierten aus der Helenenstraße, denen sie das Geschäft vermiesen. Im Bus werden Wunden versorgt, Einwegspritzen und Kondome verteilt. Ein ähnliches Angebot schafft das neue Drobs-Café in der Bauernstraße und der „Kontaktladen“ in der Weberstraße. Hilfe gegen Hunger, Kälte und Verletzungen – das lindert das Elend. Und natürlich gibt es immer auch Beratung.

Überlastung durch die wachsende Nachfrage

Das Angebot der Streetworker kann dem Ansturm nicht standhalten. Gerade in den Wintermonaten sind der Frauenbus und die Beratungsstelle in der Bauernstraße für viele lebensnotwendig. Was als Angebot mit viel persönlichem Kontakt und offenem Ohr für eine überschaubare Anzahl an Drogenabhängigen gedacht war, wird von den unzähligen Junkies regelrecht überflutet. Die Mitarbeiter können das kaum noch bewältigen, 86 Drogentote in einem Jahr schreiben einen neuen Rekord. „Da die Abhängigen immer mehr verelenden, war unsere Arbeit zunehmend auf die Versorgung reduziert. Mit unserem bisherigen Konzept sind wir gescheitert“, gesteht Anton Bartling, der damalige Leiter des Drobs-Cafés, im Dezember 1991 in einem Interview.

In den Wintermonaten 1990/1991 sind die Lokale in der Bauern- und Weberstraße zeitweilig so überlaufen, dass es zu regelrechten Ausschreitungen kommt. Den Streetworkern bleibt nichts anderes übrig, als beide Anlaufstellen zeitweise zu schließen, um sich selbst nicht zu gefährden. Der Versuch, die Räume zu erweitern, scheitert am starken Protest von Anwohnern und Ladenbesitzern. Auch allgemein wächst der Druck: Mit Demonstrationen, Flugblättern und öffentlichen Diskussionen macht sich eine Bürgerbewegung rund um den Ostertorsteinweg gegen die Drogenszene stark. „Die wollten, dass das alles einfach verschwindet“, erinnert sich eine der Sozialarbeiterinnen. „Die Angst vor HIV war größer als die Angst vor zu vielen Drogentoten.“

Junkie-Sitzblockade auf der Kreuzung

Auch die Politik ist unter Druck. Im September 1992 beschließt der Senat die „Rückbildung der offenen Drogenszene mit dem Ziel ihrer Auflösung“. Viele nehmen das zunächst nicht ernst. Die Junkies gehörten zum Viertel, rund um die Uhr. „Keiner konnte sich vorstellen, dass sich das je ändert“, sagt eine der Sozialarbeiterinnen. „Da hing ja auch eine komplette Infrastruktur dran.“

Doch neben der Bereitstellung von dezentral über die ganze Stadt verteiltem Wohnraum bedeutet der Senatsbeschluss auch massive Repressionen gegen Süchtige und Prostituierte sowie einen Abbau der bestehenden Hilfsangebote im Viertel. Von „Erpressung“ sprechen die Sozialarbeiterinnen: Zwar gibt es mehr Mittel für ein frauenspezifisches Methadonprogramm. Der Bus, der als Anlaufstelle für die Drogenprostituierten in der Friesenstraße diente, muss aber im Gegenzug sein Angebot einstellen. Der Spritzenautomat am Eck wird im Oktober 1992 abgebaut. Und auch die Junkie-Sitzblockade auf der Sielwallkreuzung kann das Aus für die Anlaufstellen in der Bauern- und Weberstraße nicht verhindern.

Drogenabhängige, die beim Konsumieren erwischt werden, bekommen nun Bußgelder, Platzverweise oder werden direkt aufs Polizeirevier gebracht. Die örtlichen Zellen sind so überfüllt, dass die Beamten die Abhängigen manchmal einfach nur in einem anderen Stadtteil absetzen. Mit Kontrollen und Bußgeldern geht die Polizei auch gegen die Prostituierten und Freier in der Friesenstraße vor – nicht, um die Drogenprostitution zu verhindern, sondern, um sie an den Holzhafen zu verlegen. In „Bürger-Informationen“, die sich an Freier richten, kündigt der Innensenator „Vorladungen an Ihre Wohnungsanschrift“ an und warnt vor „peinlichen Situationen“. Drogenabhängige Prostituierte, die weiterhin im Sperrgebiet ihre Dienste anbieten, landen reihenweise im Gewahrsam – 35 Frauen täglich sind es Mitte der 1990er.

Die Angst vor HIV war größer als die Angst vor zu vielen Drogentoten

1995 zieht die Drobs von der Bauernstraße ins Tivoli-Hochhaus um. Die Zahl der Süchtigen, die mit Methadon substituiert werden, steigt von 200 im Jahr 1991 auf 1.000. „Im Steintor ist es so ruhig wie seit zehn Jahren nicht mehr“, konstatiert der Polizeirevierleiter. Die Leiterin der Drobs zieht 1996, ein Jahr nach dem Umzug, eine gemischte Bilanz: Zwei Drittel ihrer KlientInnen aus dem Viertel kämen weiterhin vorbei, dafür suchten nun auch Abhängige Rat, die zuvor das Umfeld der offenen Szene im Viertel gescheut hätten. Die Situation der Junkies im Viertel aber habe sich massiv verschlechtert: Das Klima sei rücksichtsloser geworden, die Verelendung habe zugenommen.

Die Sozialarbeiterinnen, die einst im VW-Bus in der Friesenstraße halfen und inzwischen bei der Comeback GmbH im Tivoli-Hochhaus arbeiten, sind bis heute wütend über das rabiate Vorgehen von Politik und Polizei damals. Das Wohl der Süchtigen habe keine Rolle mehr gespielt, urteilen sie: „Unsere Bemühungen wurden zerschlagen.“

Text: Charlett Wenig

Bild: Susan Buckow