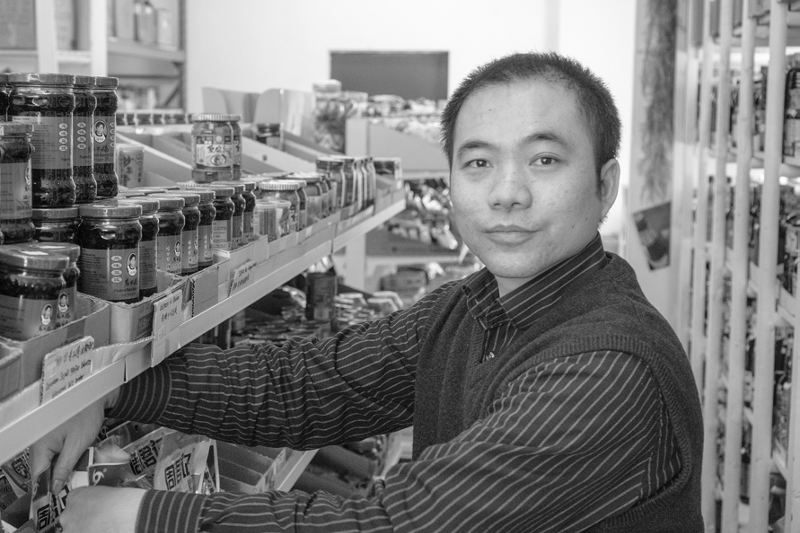

#38 HORNER KIRCHE – Ein unabhängiger Supermarkt in Familienbesitz hält sich wacker im Konkurrenzkampf mit Lebensmittelketten und Discountern. Unser Autor schaut nach, wie das geht.

Lestra steht in einem Reisführer als Bremer Einrichtung, deren Besuch lohnt. Beachtlich für einen Supermarkt. Allerdings kein gewöhnlicher seiner Art. Lestra war schon „Supermarkt des Jahres“, „Bester Getränkehändler“, „Beste Weinabteilung Deutschlands“, „Beste Tiefkühlabteilung“, „Lieblingstheke Käse“, „Fischtheke des Jahres“ und „Lieblingsmarkt“. Stets ausgezeichnet durch Fachleute oder Kundenbefragungen. „Andere Geschäfte haben auch viel Auswahl, aber Lestra toppt das noch einmal“, sagt Karsten Nowak, Leiter des Geschäftsbereiches Einzelhandel der Handelskammer Bremen. „Man kann seinen Grundeinkauf dort erledigen und bekommt viele Besonderheiten dazu. Etliche Lebensmittel findet man nur dort.“

Das Lestra Kaufhaus als Gourmet Tempel im Stadtteil

Um als Familienunternehmen gegen übermächtige Ketten und Discounter bestehen zu können, hat das Kaufhaus einen langen Weg zurückgelegt. Der heutige Edel-Supermarkt mit dem besonderen Ruf eröffnet 1970 direkt gegenüber der Horner Kirche. Lestra ist Mittelpunkt des Stadtteils, ausgestattet jedoch mit einer Strahlkraft, die weit darüber hinaus reicht. Ein Jahr zuvor hatte die BSAG auf dem ehemaligen Straßenbahndepot eine knapp 3.000 Quadratmeter große Verkaufshalle errichtet. Kaufmann Heinz Strangemann pachtet diese mit seiner frisch gegründete Lestra Kaufhaus GmbH. Der Name setzt sich aus Lebensmittel und Strangemann zusammen. Ersteres kann jedoch auch für Leffers stehen, eine Delmenhorster Textil-Dynastie, in die Strangemanns eingeheiratet hatten. Lebensmittel machen im Textil- und Hartwaren-Kaufhaus zunächst nur einen kleinen Teil des Sortiments aus. Seit dem hat sich die Zahl von ursprünglich 50 Mitarbeitern etwa verdreifacht. Mittlerweile führt Cornelius Strangemann, Jahrgang 1976, die Geschicke der GmbH, die gemeinsam von seinem Vater, Onkel und Opa gegründet wurde. Seine älteren Brüder betreuen weitere Geschäftssparten der Familie. Das Lebensmittelangebot wuchs unterdessen zunehmend zum Gourmet-Tempel für Feinschmecker, mit über 700 Käse- und 250 Wurstsorten – darunter allein 30 verschiedene Salamis. Mancher Käse wird eigens in der Schweiz oder Frankreich produziert, der Fisch kommt frisch aus Bremerhaven. Auch Känguru-, Bison- oder Straußenfleisch ist erhältlich. Im Zentrum des Marktes steht die Obst- und Gemüseabteilung mit Produkten von oft kleinen Lieferanten, gerne Bio, regional und saisonal.

persönliche Kundenbindung und besondere Angebote

Ein offenbar beliebtes Konzept. Das Unternehmen beziffert dies mit über 80 Prozent Stammkunden. Namentliche Begrüßungen an der Käsetheke oder in der Weinabteilung seien nichts Ungewöhnliches und wären auf besonders qualifizierte und engagierte Mitarbeitern zurückzuführen. Karsten Nowak macht dies als Vorteil des mittelständisch geführten Betriebs aus. Die Familie kenne ihre Kunden und könne kurzfristig und sensibel reagieren. „Ketten mit ihren Vorgaben sind unflexibel, weil zentral durchdirigiert. Viele Auszeichnungen, Tiefe im Sortiment sowie ein besonderes Verständnis fürs Angebot – der Kunde nimmt diese Unternehmenskultur und den Charakter wahr.“ Der Gigantismus an den Frischetheken macht einen Unterschied. Spannend und glaubwürdig nennt das Karsten Nowak. „Es macht Spaß das Besondere zu entdecken. Das gilt auch für den Markt insgesamt. Dinge probieren, mal etwas anderes testen, z.B. englische Marmeladen.“ Wegweiser in dieser Supermarktsafari sind dann Mitarbeiter, die tief in der Materie stecken. „Anderswo kauft man seinen Wein alleine, hier wird man gut beraten. Und die gehobene Kundschaft hat Freude an der Unterhaltung, die sie sonst nicht bekommt.“

exklusive Lebensmittel und ein starkes Einzugsgebiet

Nach Einschätzung des Handelskämmerers haben die Gäste diese Erwartungshaltung gelernt. Und der Markt habe es geschafft, dies auch neuen und jungen Kunden zu vermitteln – Qualität, Service und anerkannte Fachangebote sind ein Vorteil, der immer wieder neu verwertet wird. Eng verbunden damit ist der Faktor Einzugsgebiet, also Horn, Schwachhausen und Oberneuland, vielfach von wohlhabenderen Strukturen dominiert. „Die Kunden aus der Nahumgebung haben ein spezielles Interesse am Thema exklusive Lebensmittel. Das macht den Standort aus. Das, und die Wahrnehmbarkeit an der Hauptstraße mit den Haltestellen“, so der Experte. Einzig das Äußere ist wenig glamourös. Der schmucklose Komplex beherbergt neben einer Postfiliale und einer Parfümerie auch ein Ärztehaus, dass den Standort zusätzlich stärkt. Kunden müssten allerdings nicht unbedingt reich sein, denn nicht alles sei teurer, aber eben vieles spezieller. „Viele kaufen sicher beim Discounter und gönnen sich gelegentlich etwas Besonderes. Lestra ist spannend für den Ergänzungseinkauf.“

Reaktion auf die Bedürfnisse älterer und jüngerer Kundschaft

Zunehmend bedacht werden muss die Überalterung der Kundschaft, auch geprägt von Seniorenresidenzen in der Umgebung. Etwa mit dem Lestra-Lieferservice, der heute noch eher ungewöhnlich, künftig jedoch unentbehrlich sei. „Diese Klientel mit speziellen Bedürfnissen müsse im Auge behalten werden. Sei es mit großen Preisschildern, breiten Gängen, Bänken zum Pausieren oder niedriger Regalhöhe“, gibt Karsten Nowak zu bedenken. Jedoch auch die Jüngeren dürften nicht aus den Augen verloren werden. Denn Kochen werde einerseits zunehmend bequemer. Andererseits lägen Fernsehshows und Kochen als Gesellschaftserlebnis im Trend. Lestra bietet auch eigene Events an. So halte man sich laut Nowak im Gespräch. Ticketpreise von etwa 120 Euro für ein Wein- und Gourmet-Festival mit Spitzenköchen sind allerdings reichlich mondän.

Lestra: Kompetenz, Auswahl und Kundenorientierung

Der Erfolg scheint Lestra Recht zu geben. „Ich bin selbst gelegentlicher Kunde und mir fällt nichts ein, was zu kritisieren wäre“, sagt Nowak. „Am ehesten vielleicht die Parkplatzsituation. Stellplätze suchen ist nicht gut für Kundenzufriedenheit und das Parkdeck nichts für Ältere.“ Warum also nicht in Serie gehen und expandieren? Laut Einzelhandelsfachmann ganz einfach: „Bei mehreren Standorten mit unterschiedlichen Zielgruppen kann es schwierig werden, das nötige Gespür zu behalten. Die Vorteile bei der Reaktionszeit machen Chance und Charme aus.“

Ob durch den neuen Rewe im Mühlenviertel und andere Märkte in der Umgebung Konkurrenz drohe? „Die sind mit ihrem Angebot auch ausgeschlafen. Aber wenn Lestra das bisherige Konzept so fortsetzt, sind sie für die Zukunft gut aufgestellt“, meint Karsten Nowak. „Die haben ihre Nische gefunden.“ Dieses Erfolgsrezept fasst er mit den Schlagworten Kompetenz, Auswahl und Kundenorientierung zusammen und rät an der Dienstleistungsqualität festzuhalten. „Beim Versuch des Blicks in die Glaskugel wird wenig sichtbar“, sagt der Experte. Bis in die Gegenwart ließ sich das Phänomen Lestra jedoch ergründen.

| Text: | Joschka Schmitt |