BISS/München: Unsere Autorin hat fünf Monate lang unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Deutsch unterrichtet. Ein Erfahrungsbericht

Im September 2014 war mir per E-Mail ein Notruf zur Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge zugegangen: „Wir suchen dringend Betreuer, die irgendwie pädagogisch geschult bzw. geeignet sind.“ Da die Bayernkaserne als Erstaufnahmestelle aus allen Nähten platzte und die Plätze in den Münchner Clearingstellen für Jugendliche alle schon besetzt waren, richteten die freien Träger der bayerischen Jugendhilfe im Herbst letzten Jahres mehrere Notunterkünfte als Dependancen der Bayernkaserne ein. In einer solchen Unterkunft – einem umfunktionierten Versammlungssaal – sollten 25 männliche Jugendliche wohnen und auch in Deutsch unterrichtet werden. „Das entspricht nicht gerade dem, was wir uns unter Jugendhilfe vorstellen, aber im Moment bricht einfach alles zusammen“, hatte die Verantwortliche des freien Trägers in der E-Mail geschrieben.

Bei der Sprachschule Inlingua hatte ich einen Sommer lang Deutsch als Fremdsprache unterrichtet für junge spanische Ingenieure, ehrgeizige osteuropäische Akademikerinnen, verwöhnte Austauschschüler aus den USA und den Emiraten. Gerade war ich knapp bei Kasse, und so hoffte ich, ein paar Arbeitsstunden als Deutschlehrerin für Flüchtlinge in meine Freiberuflichkeit zu integrieren. Beim Helfertreffen erfuhr ich jedoch, dass man schon genug Lehrer gefunden hatte. Nur Ehrenamtliche wurden noch gesucht, für Ausflüge und Unternehmungen mit den Flüchtlingen sowie Nachhilfeunterricht. Mein Freund schimpfte über meine Unvernunft, als ich erklärte, dass ich trotzdem hingehen würde, schon allein aus Neugier. Und so kam ich Anfang Oktober zum ersten Mal in die Einrichtung.

„Der, die, das“ in der Notunterkunft

In einer Tüte hatte ich Alltagsgegenstände und bunte Bilder dabei, mit denen ich den Flüchtlingen ein paar Vokabeln und die Artikel beibringen wollte. Meine Schüler waren 14 bis 18 Jahre alt, kamen aus Afghanistan und mehreren afrikanischen Ländern. Zwei Monate später würden sie beginnen, mich damit aufzuziehen, mich schelmisch zu fragen: „Wo sind heute der Apfel und die Zeitung?“ Die sechs Jungs, um die ich mich an diesem Tag kümmern sollte, konnten mir alle schon erzählen, wie sie heißen, woher sie kommen und dass sie in München wohnen. Die Grammatik – „der, die, das“ – saugten sie förmlich auf.

„Ehrenamtliche Nachhilfe“ hätte der Kalendereintrag der Leiterin der Unterkunft wohl gelautet, wenn es einen für meine Stunde gegeben hätte. Tatsächlich erinnerte sich aber an diesem Morgen niemand, mich bestellt zu haben. Hinterher kam die Chefin der Unterkunft auf mich zu, erstaunt über die Ruhe in meiner Klasse. Wenn ich so ernsthaft Unterricht halte, müsse ich auch wie die anderen Lehrerinnen bezahlt werden, sagte sie. Und so kam es.

Ein Raum für 30 Personen, keine Küche, notdürftige Sanitäranlagen im Keller, und das letztlich für sechs statt, wie geplant, für zwei Monate – vieles war nicht optimal in der Notunterkunft, doch den Deutschunterricht ließ sich der Wohlfahrtsverband der Einrichtung etwas kosten. Zusätzlich zu dem für die minderjährigen Flüchtlinge obligatorischen vierstündigen Nachmittagskurs in einer Sprachschule engagierten sie insgesamt drei Lehrkräfte. Jeden Vormittag unterrichteten zwei von uns parallel von zehn bis 13 Uhr.

Hygiene statt Deutsch

Bei Antritt meiner neuen Tätigkeit klärte mich eine Kollegin darüber auf, dass viele der Jugendlichen noch keiner medizinischen Erstuntersuchung unterzogen worden waren. Und das auf dem Höhepunkt der Ebola-Epidemie! „Pass auf, dass du ihnen nicht zu nahe kommst!“, lautete die Empfehlung meiner Kollegin. Manchmal, wenn ich mich über ein Aufgabenheft beugte oder einem Schüler half, der beim Schreiben an der Tafel ins Stocken geriet, erschrak ich – den Mundgeruch des Schülers wahrnehmend – im Gedanken an die Warnung. Doch meine Angst legte sich nach drei Wochen – und ebenso der allgemeine Mundgeruch. Man stellte nämlich fest, dass viele Jungs die Zahnpasta als Creme verwendeten, und so stand einen Vormittag lang statt Deutsch Hygiene auf dem Stundenplan.

Die Schüler, die ich an meinem ersten Tag kennengelernt hatte, gehörten, wie ich nun merkte, zur Gruppe A1, der Gruppe, die besonders schnell lernte. Einer von ihnen – ein hübscher, hochgewachsener Afghane namens Massoud*, der Medizin studieren wollte – brachte es innerhalb von drei Monaten so weit, dass er in die achte Klasse einer normalen Realschule aufgenommen wurde. Ein anderer, Mukhtar, hätte es aufgrund seiner Leistungen auch geschafft, hatte aber keinen engagierten Vormund, der sich kümmerte und ein solches Vorrecht für ihn erstritt.

Wenn Sprachbilder auf Weltbilder treffen

Neben der Gruppe A1 mit rund fünf Schülern gab es zwei Anfängergruppen, aus denen sich auf Dauer drei Gruppen entwickelten: eine gute Mittelstufengruppe A2, die zwischenzeitlich bis zu sechs Schüler umfasste, eine Gruppe B2, deren vier bis sieben Teilnehmer keinerlei Fortschritte machten, und eine Gruppe B1, deren Schüler – zehn bis zwölf an der Zahl – nicht im Unterricht erschienen. Der 14-jährige Eritreer Tzegay war so ein Kandidat. Er lernte statt Deutsch lieber Dari, die afghanische Variante des Persischen, und das mit beachtlichem Erfolg, wie die Afghanen versicherten.

Dass der etwa gleichaltrige Rezene dem Unterricht nach einer Weile fernblieb, war zunächst eine Erlösung für mich. Er redete ununterbrochen laut auf seine Mitschüler ein und hatte etwas Abschätziges im Blick. Alle waren in den ersten paar Wochen unruhig, aber niemand machte es mir so schwer wie Rezene. Um Formulierungen wie „Woher kommt er? Welche Sprache spricht sie?“ zu üben, hatte ich bei meinen Kursen an der Sprachschule Inlingua Bilder von Prominenten gezeigt. Bei den Flüchtlingen erwies sich das als schwierig. Die meisten kannten weder Queen Elizabeth noch Angela Merkel, Lionel Messi oder Nelson Mandela. Also zog ich ziemlich oft die Karten „Papst“ und „Obama“.

Das war für Rezene ein rotes Tuch: „Amerika! Amerika!“, rief er hasserfüllt. „And this!“, er verdrehte wild die Augen und sein Zeigefinger schnellte auf das Papstbild zu. Die Mehrzahl der Eritreer in der Einrichtung waren Christen, Rezene war einer der wenigen Muslime. Nachdem er derart rebelliert hatte, sah ich ihn monatelang nicht mehr. Erst Anfang Februar, kurz bevor die Notunterkunft aufgelöst wurde, tauchte er zweimal unvermittelt in meinem Kurs auf. Ich schaffte nicht, ihn in den Unterricht von Gruppe A2 zu integrieren. Ich konnte ihm nur irgendein einfaches Arbeitsblatt geben und ihm zwischendurch immer wieder eine Minute Aufmerksamkeit schenken. Er war geduldig, wie verwandelt, und ich freute mich darüber.

Unterdrücker-Schauspiel

Es hat in der Einrichtung am Münchner Hauptbahnhof immer auch Konflikte gegeben. Einige Afghanen blickten auf die Schwarzen herab. Afrooz aus der Fortgeschrittenengruppe machte einmal eine Andeutung mit Bananen und Affengeräuschen und wurde dafür von meiner Kollegin für drei Tage vom Unterricht ausgeschlossen. Angeblich musste auch ein paar Mal nachts die Polizei kommen, um eine Prügelei zu schlichten oder einen Handy-Dieb zu stellen. Einmal kamen Rezene und Girmay nach der Stunde zu mir nach vorn. Rezene ergriff Girmays Hand und zwang ihn zu Boden, indem er seine Finger schmerzhaft nach oben drückte. Er sagte etwas zu ihm auf Tigrinya, in der Sprache, die man in Eritrea spricht, und im Befehlston. Daraufhin begann Girmay Liegestütze zu machen, während Rezene mitzählte. Ich war schockiert von diesem Unterdrücker-Schauspiel. Zugleich war mir klar, dass ein gewisses Gewaltpotenzial in einer Gruppe von Halbwüchsigen normal ist.

Allen mehr oder weniger ernsten Problemen zum Trotz verstanden sich die Jungs untereinander und mit dem Team der Einrichtung aber immer besser. Der Security-Mann begann, Mathematik-Nachhilfe zu geben und mit den Flüchtlingen Schach oder „Mensch ärgere Dich nicht“ zu spielen. Die Jugendlichen interessierten sich für mich und meine Kolleginnen, fragten, wie wir lebten, ob wir Kinder hätten, und auch mal, ob ich nicht Lust hätte, mit ihnen ins Schwimmbad zu gehen. Als ob eine Lehrerin noch Autorität über eine Gruppe männlicher Teenager haben könnte, nachdem sie im Bikini vor ihnen gestanden hat!

Von Fußballtoren und Fernsehdeutsch

Beim Weihnachtsfrühstück wurden Fotos von fröhlichen Fußballturnieren und gemeinsamen Zoobesuchen gezeigt, die dank der Ehrenamtlichen realisiert werden konnten. Meistens wurde irgendwo in der Unterkunft gelacht, Musik gehört, Kicker gespielt – wobei es bei den Jungs zum guten Ton gehörte, dass sie jubelten, wenn ich einmal ein Tor schoss.

Unser Klassenraum wurde zugleich auch als Fitness- und Fernsehzimmer genutzt. Einmal saß bei meiner Ankunft bereits ein kleines Grüppchen vor dem Fernseher. „Guten Morgen! Was guckt ihr denn da?“, begrüßte ich sie. „Das ist gut für Deutsch“, erklärte Dawit. Shopping-TV. „Diese Hose gibt es in den Farben Grau, Blau und Schwarz.“ Die Moderatorin sprach langsam und eindringlich. Ihr Assistent präsentierte währenddessen die graue, dann die blaue, dann die schwarze Hose. „Die Hose lässt sich auch sehr leicht bügeln“, erklärte die Moderatorin, und schon gab es einen Close-up-Shot auf ein Bügeleisen, das über die Hose fuhr. „Rufen Sie heute noch an!“ Ein klingelndes Telefon wurde eingeblendet. „Dann bekommen Sie diese Uhr als Geschenk.“

Die besten Waffen

Ist mein Unterricht wirklich besser als das, überlegte ich. Zumindest bemühte ich mich darum. Ich hatte durch Rezene etwas gelernt. Ich fing an, für die extrem langsame Anfängergruppe B2 passendes Unterrichtsmaterial zu konzipieren: Arbeitsblätter mit lustigen Männchen dunkler Hautfarbe, unter die ich „Naom. Eritrea“, „Zenep. Sudan“ oder Ähnliches schrieb. Anhand dieser Zettel übten wir nun das „Er/sie heißt … Er/sie kommt aus …“ Wie jeder Mensch waren auch meine B2-Schüler genervt, wenn wir jede Stunde das Gleiche machten. Oft verstanden sie es aber trotz der Wiederholung immer noch nicht. Sie mussten zum Teil traumatisiert sein, zum Teil nahezu lernbehindert. Nach mehreren Monaten war jede von uns Lehrerinnen zu dem Schluss gekommen, dass sich die meisten Schüler der B2-Gruppe nie in ein normales Schulsystem würden integrieren lassen, nur in eine Förderschule.

Im Mittelpunkt dieser Gruppe stand der Junge, der während der Monate in der Einrichtung die größte Veränderung durchmachte: Hamsa. Hamsa, dem auf der Flucht ein Ohrläppchen abgeschnitten wurde, weil er der Schlepperbande nicht genug bezahlen konnte. Nichts konnte er sich merken, gar nichts. „Ich heiße … Wie heißt du?“ Unendlich langsam lernte er, überhaupt Wörter nachzusprechen. Alles war für ihn 20-mal so schwer wie für einen Schüler mit normaler Begabung, aber er ließ nicht locker. Irgendwann entdeckte er seine Methode des Lernens: Er schrieb jeden Satz dreimal auf, immer mit der Übersetzung in seine Muttersprache Tigrinya.

Hamsa lernt – und wächst über sich hinaus

Manchmal sprach er mir den Satz auf Tigrinya andächtig vor, und ich versuchte ihn nachzusprechen. Das brachte ihn immer zum Lachen. Und wenn ich morgens in die Klasse kam, saß er schon im Schneidersitz unter dem Tisch und murmelte die deutschen Sätze immer wieder vor sich hin. Selbst die ehrgeizigsten Schüler aus der Fortgeschrittenengruppe berichteten voller Ehrfurcht von Hamsa, der manchmal bis tief in die Nacht lernte. Und es funktionierte. Ich war so stolz, wenn er etwas richtig machte. „Ich bin seit August in Deutschland.“ „Der Deutschkurs beginnt um zehn.“ „Ich lerne gern Deutsch.“ Man kann wirklich alles schaffen, was man will, dachte ich dann und musste die Tränen unterdrücken.

Doch nach etwa einem Monat war seine fleißige Phase vorbei. Er hing mit den anderen herum, schwänzte den Unterricht. Dafür war er aber viel offener geworden, lachte und begrüßte mich, wenn wir uns mal sahen, mit einem kumpelhaften Aneinanderstoßen der Fäuste. Was er gelernt hatte, vergaß er weitgehend wieder, aber er hatte sich Selbstbewusstsein erarbeitet, einen lebendigen Blick, eine natürliche Coolness, eine Lebens- und Kommunikationsfreude. Für seine Mitbewohner war er allem Anschein nach eine Respektsperson geworden, und all das war mindestens genauso wertvoll wie Deutschkenntnisse. Der Kampf ums Überleben geht für die Flüchtlinge in Deutschland weiter, und ein offenes Wesen, Charme und Intellekt sind hier die besten Waffen, das zeigte sich nirgends so deutlich wie beim Thema Vormundschaft.

Premium-Flüchtlinge

Im Prinzip hätten es alle verdient gehabt, einen netten Vormund zu bekommen, der sich für sie interessiert und sie unterstützt. Am meisten hätten es diejenigen verdient gehabt, die so traumatisiert waren, dass sie nicht mehr lächeln konnten, die so viel Schlechtes erfahren hatten, dass sie nicht nett sein konnten. Ich fühlte mich zu jung und zu wenig sesshaft, um Vormund zu sein, aber manchmal dachte ich, ich hätte gern eine Vormundschaft für Azim übernommen, der immer wieder für eine Woche in die geschlossene Psychiatrie musste, weil er schlimme psychotische Anfälle hatte. Er brach zusammen, schlug um sich und konnte sich hinterher an nichts erinnern.

Eines Tages bestellte die Leiterin der Einrichtung deshalb einen eritreischen Schamanen – nicht etwa, um Azim zu heilen, sondern um die Eritreer zu beschwichtigen, die seinetwegen in Panik geraten waren. Sie glaubten, dass Azim von Dämonen besessen sei und dass diese Dämonen nun auch auf sie überspringen könnten. Azim hatte bei einem Bombenanschlag auf ein libysches Gefängnis miterleben müssen, wie fast alle seine Mithäftlinge getötet wurden. Er selbst war mit dem Leben davongekommen, hatte aber einen Splitter ins Auge bekommen und war seitdem auf diesem Auge blind.

Zwischen Trauma und Neuanfang

Auch Nahom hätte einen guten Vormund gebraucht: Er tat sich sehr schwer mit dem Lernen und überhaupt mit jeglicher Kommunikation, war so in sich gekehrt, so unheilbar traurig und sein irgendwie zu großes Gesicht zu allem Überfluss mit Eiterpickeln übersät. Ich hatte für den Unterricht eine riesige Weltkarte mitgebracht, die die Jungs faszinierte. Die meisten von ihnen sahen wohl zum ersten Mal so eine Karte, waren aber nicht in der Lage, ihr Heimatland zu lokalisieren.

Eines Tages in der Pause blieb Nahom vor der Karte stehen. Er zeichnete mit dem Finger seinen Weg von Afghanistan bis an die Küste des Libanon nach. „This?“, fragte er und zeigte auf das Blau. „Das Meer“, sagte ich. „Meer … Und this?“ Er macht eine schaukelnde Handbewegung. „Boot?“, fragte ich. „Ja, Boot! Boot big problem. Thirty dead body in the Meer.“ Stille. Nach einer Weile sagte ich: „Gut, dass du hier bist“, und strich über seinen Arm beziehungsweise die dicke Daunenjacke, in der er steckte. Einige der Flüchtlinge trugen immer ihre Daunenjacke, wie Schutzpanzer. Das waren nicht die, die einen guten Vormund bekommen haben.

Hanibal hatte Glück. Eine reiche Münchnerin hatte einen Sack gebrauchter Kleidung gebracht und mit einigen der Flüchtlinge einen Ausflug in den Zoo unternommen. Dann suchte sie sich denjenigen aus, der am charmantesten und intelligentesten war, einen, mit dem man sich sehen lassen konnte, einen richtigen Premium-Flüchtling. Obwohl er oft unaufmerksam war oder gar nicht kam, war Hanibal fast der beste Schüler meiner Mittelstufenklasse. Frau Vormund lud ihn am Wochenende zu sich nach Hause ein und übte mit ihm Deutsch. Danach durfte er durch die Clubs in der Kultfabrik ziehen. Wenn er mich sah, kam er mit einem breiten Grinsen auf mich zu und verwickelte mich in irgendeinen Smalltalk. Er war anzüglich, aber auf eine lustige Weise.

„Ich mach dir eine Massage“

Im Schulbuch war eine Konversationsübung vorgegeben, die auf einem fingierten Fehler basierte. Ich probte mit Hanibal: „Mein Bein tut weh!“, sagte ich und hielt mir den Arm. „Das ist nicht dein Bein, das ist dein Arm“, lautete die vorgeschriebene Antwort aus dem Buch. Das war Hanibal zu blöd. Er warf mir einen trägen, zärtlichen Blick zu: „Ich mach dir eine Massage“, sagte er. Ein paar Mal lud er mich ein, in der Flüchtlingsunterkunft zu Mittag zu essen. Während die anderen Jungs sich nicht einmal zu mir an den Tisch trauten, setzte sich Hanibal direkt neben mich, rutschte immer näher und zeigte mir auf seinem Handy Fotos von seiner neuen Familie.

Der offiziell 17-Jährige – wahrscheinlich war er älter – hatte tatsächlich angefangen, seinen Vormund „Mama“ zu nennen. Hin und wieder sah ich sie zusammen. Er schmiegte sich an sie, legte ihr den Arm um die Schulter, so wie er es bei seinen Freunden auch machte. Als ich erfuhr, dass er am Wochenende bei ihr geschlafen hatte, war ich skeptisch. „Ist sie deine Mama und deine Freundin?“ Er verstand. „Nein“, grinste er. „Sie ist meine Mama und mein Vormund.“

50 Euro und eine Zahnbürste

Hanibal und sein Freund Filiam, ein verträumter 17-Jähriger – der Einzige, der nach wenigen Monaten eine Freundin hatte -, sorgten dafür, dass die Stimmung in der A2-Gruppe ständig erotisch aufgeladen war. Einmal zog Hanibal im Unterricht Filiam zu sich heran und drückte ihm einen dicken Kuss auf die Wange. „In Eritrea ist das kein Problem“, erklärte er mir. „Auch Männer schlafen in einem Bett. Kein Problem. Aber in Deutschland nicht okay.“ Dennoch habe ich in Hanibal nie nur einen Lüstling gesehen, sondern auch einen Jungen, der intelligent und fröhlich ist trotz schweren Schicksals. Als ich versuchte, den Schülern den Unterschied zwischen „seit“ und „vor“ beizubringen, war Hanibal der Erste, der begriff und ein Beispiel parat hatte: „Meine Eltern sind vor neun Jahren gestorben.“ Und: „Meine Eltern sind seit neun Jahren tot. – Richtig?“ „Äh … ja, richtig. Das tut mir leid.“ „Kein Problem.“ Beide sind sie am selben Tag gestorben.

Eines Tages fragten mich die Schüler nach der Bedeutung des Wortes „Hure“ und der männlichen Form davon, um mir dann zu erzählen, dass Temesgen sich angeblich prostituiere – für 50 Euro pro Freier. Während die Schüler leidenschaftlich zu moralisieren begannen – „Fickificki machen mit der Freundin ist okay, aber das ist nicht okay“ –, nahmen meine Gedanken eine ganz andere Richtung: Wer sich von Eritrea bis nach München durchgeschlagen hat, ist erwachsen. Ihr müsst zwar lernen, wie man Zähne putzt, aber was Prostitution, was Vergewaltigung bedeutet, wisst ihr wahrscheinlich besser als ich. Soll ich euch etwas vom Ausgeliefertsein erzählen, euch, die ihr, auf rostige Boote gepfercht, über das Mittelmeer gefahren seid mit einer Scheibe Brot pro Tag als Verpflegung?

Temesgen, das iPhone und die Sache mit der Liebe

Soll ich euch sagen, dass Prostitution sozial inakzeptabel ist, euch, die ihr in Deutschland sowieso hin und her geschoben werdet wie Vieh? Soll ich euch auf die Gefahren des Straßenstrichs aufmerksam machen, euch, die ihr von Schlepperbanden im Jemen oder in Libyen festgehalten wurdet? Soll ich euch sagen: „Nicht alle Leute meinen es gut mit euch!“? Vielleicht hältst du hinterher dein heiß ersehntes iPhone in der Hand, lieber Temesgen, und denkst: Das war es wert. Nur schließ es dann bitte nachts in deinem Spind ein! „Prostitution ist nicht gut“, sagte ich schließlich. „Sie ist sehr schlecht.“

Mit abstrakten Begriffen konnten die Schüler wenig anfangen. Wörter wie „Fußabstreifer“ und „Versichertenkarte“ lernten sie mit Begeisterung, aber was „das Leben“ sein soll, leuchtete ihnen nicht ein. In allen Aufsätzen las ich aber „Liebe“. Liebe und Sex waren für unsere Flüchtlinge schätzungsweise noch wichtiger als für andere Gleichaltrige. Sie kamen aus Gesellschaften, in denen Frauen verschleiert und oft sogar beschnitten sind, plötzlich nach Deutschland, wo auf jedem zweiten Werbeplakat eine überlebensgroße Frau in Unterwäsche abgebildet ist. Zum ersten Mal im Leben schämte ich mich dafür, dass hier überall solche Plakate hängen.

Lernen mit Sehnsucht

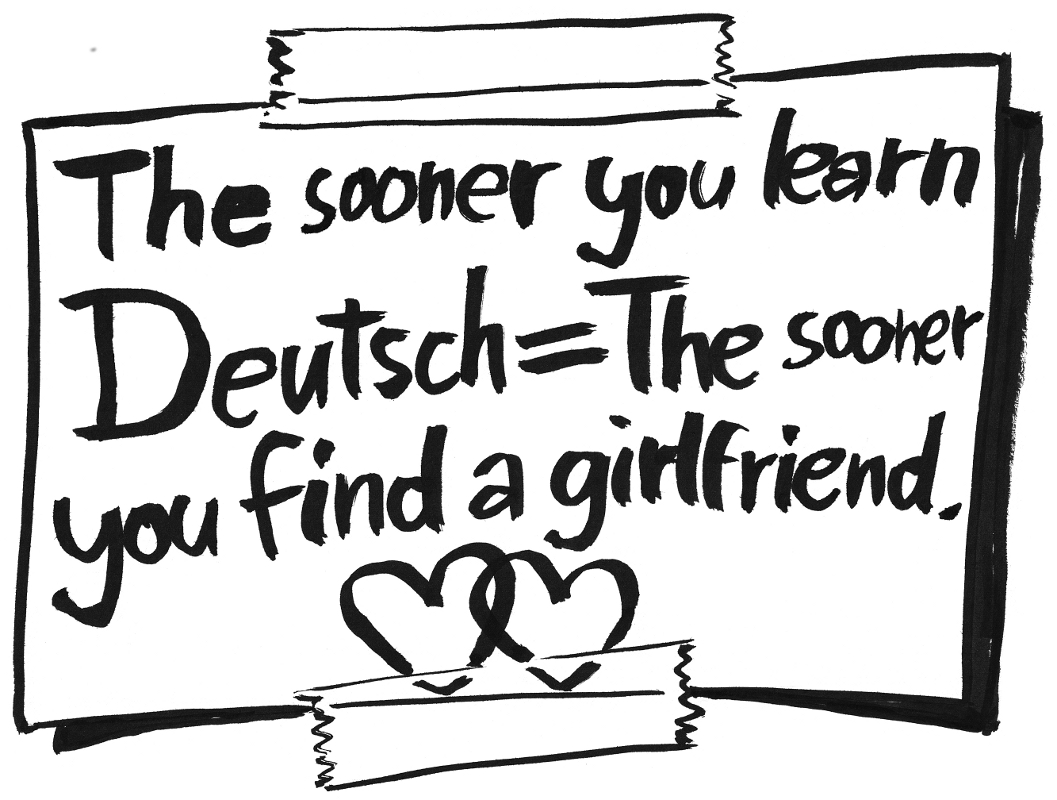

Gleichzeitig erlebten die Flüchtlinge einen totalen Liebesentzug: Geliebte Eltern und Geschwister waren für sie außer Reichweite, Mädchen, in die man sich verlieben könnte, gab es aber auch nicht, weder in der Unterkunft noch in den nachmittäglichen Sprachkursen. Mädchen kennenlernen würden sie wohl erst, wenn sie den Sprung auf eine normale Schule oder Berufsschule geschafft hätten, das war ihnen auch klar. So hing über der Tafel ein Zettel, den einer von ihnen mit rotem Filzstift geschrieben hatte, als Motivation für alle: „The sooner you learn Deutsch = The sooner you find a girlfriend“ (Je eher du Deutsch lernst, desto eher findest du eine Freundin).

Nicht nur Abstrakta, auch Verhältniswörter bereiteten den meisten Schülern Schwierigkeiten. Begriffe wie „seit“ und „vor“, „erst“ und „schon“ verursachten Frust und wurden wieder vergessen. Ende Januar war jedoch plötzlich eine Präposition in aller Munde: „außerhalb“.

Außerhalb

Der Extra-Deutschunterricht war eine gute Investition. Einige der Flüchtlinge machten auf diese Weise sehr schnelle Fortschritte. Möglicherweise wollte der freie Träger der Einrichtung damit aber auch erreichen, dass die Halbwüchsigen weniger in der Stadt herumstreunten und nicht so schnell rebellisch wurden. Die materiellen Bedingungen in der Notunterkunft waren für einen Zeitraum von sechs Monaten nämlich alles andere als ideal: 30 Jugendliche in einem Schlafraum! Mit der Zeit hängten sie Bettlaken auf und schoben die Hochbetten und Spinde so zurecht, dass einzelne Bereiche entstanden, die wenigstens einen Hauch von Privatsphäre vermittelten.

Aber die Nächte in dem großen Saal müssen trotzdem furchtbar gewesen sein. Viele Schüler beschwerten sich, nicht schlafen zu können. Und wie gern hätten sie eine Küche gehabt, um selbst kochen zu können. Die Leitung der Unterkunft zauberte einen eritreischen Ehrenamtlichen aus dem Hut, der einmal ein eritreisches Mittagessen für alle besorgte. Dennoch war das nicht dasselbe wie eine eigene Küche, und so zettelten die Jungs eines Tages wegen der schlechten Bedingungen einen Hungerstreik an. Doch die Chefin der Unterkunft wusste sie umzustimmen. Es lohne sich, durchzuhalten, wurde ihnen vermittelt, denn der Wohlfahrtsverband besitze ein Haus in München, in das sie bald alle zusammen einziehen würden. Es sei im Umbau und schon fast fertig. Die Wirklichkeit sah jedoch anders aus: Meine Kollegin und einige unserer Schüler machten einen Ausflug zu diesem Haus und stellten fest, dass die Umbaumaßnahmen noch nicht einmal begonnen hatten.

Keine Wahl, nur Entscheidungen unter Zwang

Gegen Ende Januar war zum ersten Mal die Rede davon, dass die Flüchtlinge in Kleingruppen aufgeteilt und außerhalb Münchens untergebracht werden müssten. Nun fühlten sie sich belogen und zeterten, sie seien auf keinen Fall bereit, München zu verlassen. Es gab ein quälend langes Hin und Her. Wahrscheinlich würden sie bayernweit verschickt werden, aber ob in einer Woche oder einem Monat und wohin, das konnte keiner sagen. Von Schwandorf war die Rede und von Fürth.

Während Hanibal sich auf einen Berlin-Urlaub mit seiner „Mama“ freuen durfte, die sich bereit erklärt hatte, ihn nach Schließung der Notunterkunft dauerhaft bei sich aufzunehmen, wurden die anderen Jungs regelrecht weichgekocht. „Ich kann nicht, Kopf kaputt“, diese Ausrede im Unterricht hörte ich jetzt täglich – und ließ sie meistens gelten. Es kam mir perfide vor: Die Flüchtlinge wurden letztlich gezwungen, München zu verlassen. Man stellte ihnen keine Alternative in Aussicht. Und dennoch konnte man sie nicht gegen ihren Willen umsiedeln. Also mussten sie selbst entscheiden und unterschreiben – obwohl sie gar nicht genau wussten, was sie da unterschrieben, da niemand bereit war, ihnen die Adressen der neuen Unterkünfte zu geben.

Ich erinnere mich daran, wie zwei Betreuer und die Chefin der Unterkunft auf Efret einredeten, er müsse jetzt sofort entscheiden, ob er nun nach Schwandorf gehen wolle oder nicht. „Dort wirst du leichter einen Arbeitsplatz finden“, erklärten sie ihm. Solche Argumente machten mich wütend. Dabei war mir das Grundproblem klar: Es war nötig, dass die Jungs so schnell wie möglich einen Platz in einer richtigen Jugendhilfe bekamen, sonst riskierten sie, an ihrem 18. Geburtstag in die Bayernkaserne zu müssen.

Wenn Zahlen nicht zur Wirklichkeit passen

Ein Flüchtling, der noch nicht 18 ist, wird in Deutschland nicht abgeschoben und hat einen Anspruch auf Schule und Jugendhilfe. Deshalb geben sich so viele als Minderjährige aus, was dann vom Jugendamt geprüft wird. Die Resultate solcher Alterseinschätzungen des Jugendamtes erschienen uns, die wir die Schüler fast täglich erlebten, jedoch in vielen Fällen grotesk. Musterschüler Massoud aus Afghanistan war ein besonnener, gebildeter, höflicher, 1,80 Meter großer junger Erwachsener – und wurde als 15-jährig eingestuft. Martins aus Nigeria hielten wir eher für 30 als für 17. Er erzählte oft von der Firma, in die er in Nigeria involviert war, scheinbar mindestens als Teilhaber. Andererseits war da Girmay aus Eritrea, der während der sechs Monate enorm in die Höhe schoss. Auf den Brief, in dem das Jugendamt geschrieben hatte, er sei 17 Jahre alt, war er so stolz, wie es nur ein 14-, 15-Jähriger sein kann.

Girmay mit seiner Ausgelassenheit, seinen strahlenden Augen und seiner makellosen Haut. Er hatte eine kindliche Unschuld, als sei ihm nie etwas Böses begegnet. Von Girmay lernte ich das einzige Wort auf Tigrinya, das ich nie vergessen werde: „Aiuaaa“ heißt (wenngleich es natürlich ganz anders geschrieben wird) so viel wie „Aha“. Seine kleinen Erleuchtungen brachten mir viel Freude, ihr intellektueller Wert war jedoch gering. Girmay machte beim Lernen kaum Fortschritte. Dafür lachte er umso mehr und kommunizierte mit Händen und Füßen.

Girmays Weg und die Umsiedlung der Eritreer

Dass er den Weg von Eritrea bis nach München geschafft hatte, konnte ich kaum glauben. Er musste einfach vom Himmel gefallen sein. Oder Teferi hatte ihn hergebracht. Teferi, sein Freund. Er war klein, mit Augen, die schon alles gesehen hatten, ein richtiges Straßenkind. Er ruhte sich in der Flüchtlingsunterkunft ein paar Wochen lang aus – so wirkte es –, und irgendwann verschwand er. Drei Tage später erfuhren wir, dass er in Schweden lebt. Und auch Girmay entging der Umsiedelung nach Schwandorf: Eine meiner Kolleginnen, die sich über die Fehleinschätzung seines Alters ärgerte, übernahm die Vormundschaft für ihn und besorgte ihm einen Platz in der Münchner Jugendhilfe.

Und die anderen? Das Jugendhaus in Schwandorf, für das Efret sich so eilig entscheiden sollte, hatte mehr als ein Dutzend Plätze frei. Schließlich wurde noch eine nette, wirkungsvolle Weise gefunden, die Jungs zu überzeugen: Eine Sozialarbeiterin aus Schwandorf kam extra nach München, um sich vorzustellen und von ihrer Einrichtung zu erzählen. Der Großteil unserer Eritreer zog schließlich dort ein.

„Ich esse nicht. Ich faste“

Diese Lösung war jedoch nicht für alle ideal. Der Eritreer Dawit zum Beispiel weigerte sich kategorisch: „Alles Eritrea – ich lerne nie Deutsch“, erklärte er. Dawits Flucht hatte über zwei Jahre gedauert, danach war er sechs Monate lang in der Bayernkaserne gewesen. Nun war er seit fünf Monaten hier, und seine Strategie, um das alles auszuhalten, waren Ordnung und Disziplin. Er besuchte jeden Vor- und Nachmittag den Unterricht und ging abends und am Wochenende in die Kirche. Das Chaos rund um den Transfer – dieser Mangel an Disziplin in seinen Augen – war für ihn eine wahre Tortur.

Eines Tages kam ein neues Angebot: zwei Plätze in einer Zweier-WG in Fürth für Flüchtlinge mit Deutschkenntnissen. Als man Dawit einen dieser Plätze vorschlug, war seine erste Reaktion: „Jetzt ich kann gut Deutsch. In einem Monat kein Deutsch.“ Er hatte das Gefühl, vor lauter Hin und Her alles zu vergessen, was er gelernt hatte. Dann entschied er sich aber doch für Fürth. Filiam, mit dem er die Wohngemeinschaft zusammen gründen wollte, ließ ihn allerdings eine Woche vor dem Umzugstermin sitzen. Am nächsten Tag war Dawit im zweiten Unterrichtsblock mein einziger Schüler. Wir sprachen über Fürth, dann sagte er: „Heute ich kann nicht lernen. Mein Kopf ist krank.“ „Meiner auch“, seufzte ich. „Was machen wir? Wollen wir Pizza essen gehen? Ich lade dich ein!“ Er sah mich herablassend an: „Ich esse nicht. Ich faste.“

Dawits Weg zur WG in Fürth

Dawit war also nicht immer nett. Er konnte sogar furchtbar bockig sein. Einmal entdeckte ich in einer Übung, die meine Kollegin bereits korrigiert hatte, zwei Fehler. Die Uneinigkeit seiner beiden Lehrerinnen in diesem Punkt erschien ihm als eine unerträgliche Schlamperei. Er diskutierte herum und schien uns plötzlich als einen Bestandteil eines großen betrügerischen Systems zu sehen. Das war das einzige Mal in den sechs Monaten, dass ich ausrastete und einen Schüler anschrie. Hinterher entschuldigten wir uns beide.

Dawit war der Einzige, der mir einmal unter vier Augen ehrlich von seinem Leben in Eritrea erzählt hat. Die meisten anderen behaupteten, sie hätten acht Jahre lang Englisch gelernt und Eritrea sei einfach toll. Dawit war vier Jahre zur Schule gegangen und hatte danach seiner Mutter im Haushalt geholfen. Sie hatten Bienen. „Und mein Vater hat einen Supermarkt, ungefähr so groß“, sagte er und breitete die Arme aus, aber nicht ganz. Auf der Flucht hatte er ein Jahr lang im Sudan gelebt und sich mit Malerarbeiten Geld verdient. Genau das verband ihn mit dem Mann, mit dem er schließlich die WG in Fürth gründen würde.

Wenig Worte, große Gefühle

Der Afghane Mustafa, meiner Ansicht nach ungefähr 23 Jahre alt, war sehr stolz auf seinen Beruf. Einmal kam in einem meiner Tests ein Bild von einem Maler vor und daneben die Frage: „Was ist er von Beruf?“ Mustafa wählte die Maximalversion: „Er ist Beruf Maler arbeiten“, schrieb er in seiner schönsten Schnörkelschrift. Einmal brach er auf der Treppe zusammen. Er ließ sich aufsetzen, war aber nicht ansprechbar.

Ein andermal saß er in einer Ecke am Eingang, den Kopf auf die Hände gestützt. Ein Bild der Trauer. Ich sprach ihn an: „Mustafa, alles in Ordnung? Möchtest du reden?“ Was für eine absurde Idee! Bei so geringen Deutschkenntnissen. Er schüttelte leicht den Kopf. Einmal hatte ich eine Postkarte mit einem Vögelchen dabei. „Ich liebe! Ich liebe das Bild!“, rief er, und ich schenkte es ihm. Dann freute er sich, das Wort „umsonst“ von mir zu lernen. „Ah, umsonst! Hier ist alles umsonst. Essen umsonst, Deutschkurs umsonst. Das ist super.“

Das stille Ende einer gemeinsamen Reise

Ich habe mich von Dawit und Mustafa nicht verabschieden können. Die Unterkunft wurde Ende Februar geschlossen. Die größte Gruppe von Schülern aus Eritrea war schon Mitte des Monats nach Schwandorf abgereist. Der 13-jährige Tarek, einer meiner Schüler aus der Gruppe der langsamen Anfänger, rief mich später einmal von dort aus an: „Schwandorf klein, Deutschkurs gut, Tzegay und ich ein Zimmer.“ Er hörte sich zufrieden an. Ich war beruhigt. Nach ihrer Abreise unterrichtete ich noch drei Tage lang, doch es waren nun zu wenige Schüler da, und niemand war motiviert. Hanibal plauderte einen Moment mit mir, Dawit kam für eine halbe Stunde in meinen Kurs, bevor er sich wegen Kopfschmerzen verabschiedete. Plötzlich hatte ich das Gefühl, dass die Schüler sich mehr um mich kümmerten als andersherum. Jeder schenkte mir ein paar Minuten Aufmerksamkeit, damit ich mich nicht allzu traurig und einsam fühlte.

Ein Abschied mit „Ghishenk“

Am Montag, dem 23. Februar, sollten die restlichen Schüler die Notunterkunft verlassen. Ich kam um 9.30 Uhr, um mich zu verabschieden, Dawit und Mustafa waren aber schon um neun Uhr mit einem Bus abgeholt worden. Im Schlafsaal, in den ich jeden Morgen gekommen war, um meine Schüler zu wecken und zum Unterricht zusammenzutrommeln, war es totenstill. In der hintersten Ecke saß Filiam auf einem der Hochbetten. Hanibal stand daneben. Ich verabschiedete mich mit einem Händedruck, doch Filiam sagte: „Warte! Ich habe ein Geschenk.“

Er drehte sich um, wühlte in einer Plastiktüte und streckte mir dann ein Armband aus Zuckerperlen entgegen. Raus hier, dachte ich, damit sie mich nicht weinen sehen. Ein paar Wochen zuvor hatte er in meinem Unterricht mit Buntstiften ein Bild für seine Freundin gemalt. „Ghishenk“ hatte er groß und breit daraufgeschrieben, und ich hatte ihn damit etwas aufgezogen, auf nette Weise: „Was ist denn ein Ghishenk?“ „Na, ein Ghishenk, du weißt schon. Wie Weihnachten.“

| Text: Daphne Morgenrot. | Illustration: Jindrich Novotny. |

| Mit freundlicher Genehmigung des INSP Nachrichtendiensts www.INSP.ngo / BISS, München. |