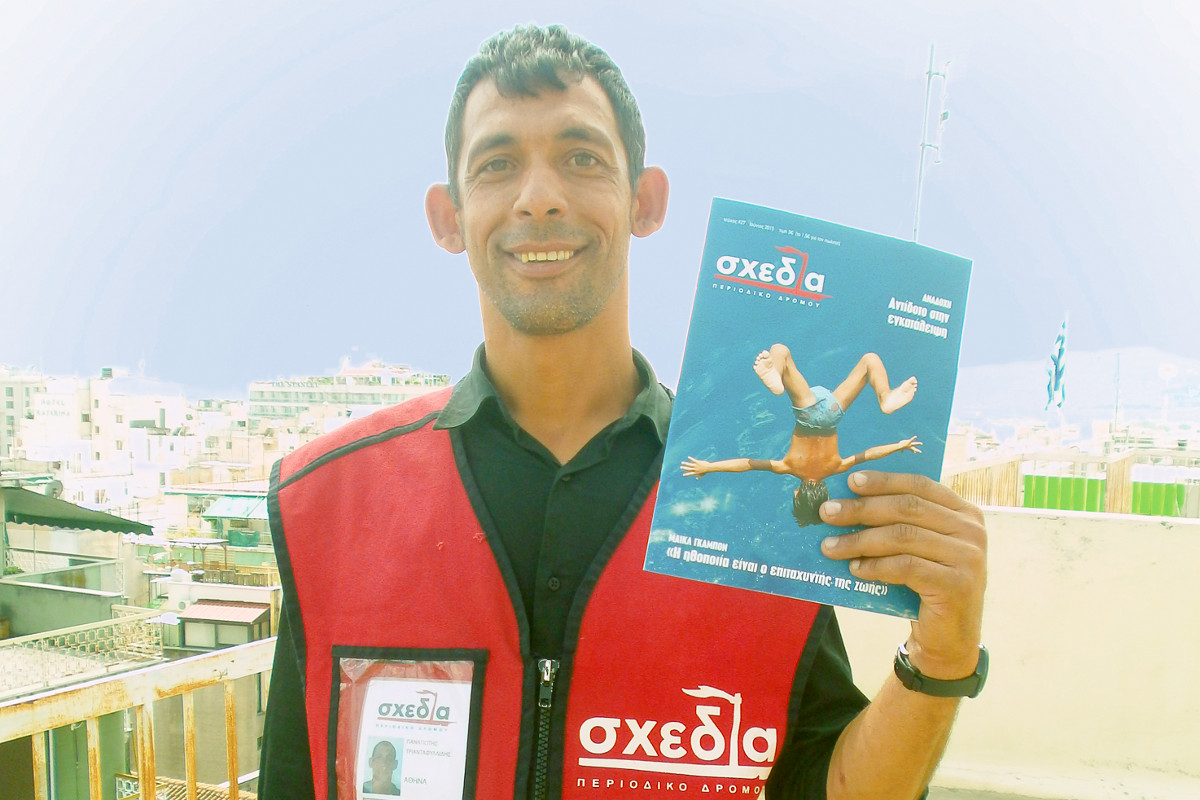

SHEDIA/Athen: Panayiotis Triantafillidis, 35 Jahre alt, ist ein griechisches Mitglied der Roma, dessen Leben sich verändert hat, indem er die Zeitung Shedia in Athen verkauft hat. In diesem Artikel erklärt er, wie er, erst nachdem er das Lesen gelernt hatte, wirklich verstand, was Shedia war. Jetzt kann er gar nicht mehr aufhören, das Magazin zu lesen, das er selber verkauft und das ihm geholfen hat eine Wohnung zu mieten.

Ich komme aus Istiataia (einer Stadt im Norden der griechischen Insel Evia), ich wurde in Athen geboren und lebte die meiste Zeit in der Gegend von Aspropyrgos. Ich bin ein griechischer „Gypsy“ und das hat mir viele Probleme bereitet im Leben. Mein Vater war ein Marktverkäufer und ich habe ihm bei vielen Arbeiten geholfen. Als er 2008 gestorben ist, brach es uns allen das Herz. Es ist so lange her und ich kann es immer noch nicht glauben.

Ich wollte unbedingt von Zuhause weg, aber ich konnte nicht, weil ich mich um meine Mutter kümmern musste. Sie war sehr streng. Sie wollte nicht, dass ich abends auf den Straßen herumlaufe, weil sie Angst hatte, ich könnte Ärger mit der Polizei bekommen. Es ist normal dass uns „Gypsys“ Rassismus entgegengebracht wird. Eines Tages hab ich dann gesagt, ich laufe von Zuhause weg und komme nicht wieder. Seit ich ein Kind war, habe ich davon geträumt mein eigenes Zuhause zu haben, aber ich konnte es mir nie leisten, weil ich keine geregelte, stabile Arbeit hatte.

Als ich jung war, hatte ich einen Unfall und habe alle Zähne verloren. Das machte es für mich schwer einen Job zu finden, weil die Leute mich sahen und dachten, ich wäre ein Drogenabhängiger. Als ich zu einem Ort namens Renti ging (ein Arbeiterviertel), lernte ich die Nachbarschaft kennen und die Leute mochten mich. Ich habe mich um Hunde gekümmert, sie gefüttert und den Nachbarn geholfen. Eine Frau ließ mich in ihrem Haus bleiben und erlaubte mir ein Bad zu nehmen und dort zu schlafen.

Später zog ich ins Stadtzentrum. Ich hatte keine beständige Arbeit, aber ich hatte etwas Geld von einer Aushilfsstelle in einem Kiosk in Syntagma Square. Im Gegenzug gab mir der Besitzer Essen und ein bisschen Geld. Aber ich hatte keine Freunde, ich war sehr einsam.

Eines Tages fielen mir ein paar Leute mit roten Westen auf, die ein Magazin verkauften (die Straßenzeitung Shedia), aber ich wusste nicht richtig, was es war, weil ich nicht lesen konnte. Ich war nie in der Schule gewesen. Einmal hat mich meine Mutter hingeschickt, aber die anderen Kinder haben mich geschlagen und mir mein Geld gestohlen, so bin ich nie wieder hingegangen.

Ich fragte einen Verkäufer über die Straßenzeitung aus. Er erzählte mir was es war und wie es funktionierte, aber ich verstand die ganze Sache nicht ganz.

In der Zwischenzeit arbeitete ich auf einem Friedhof. Erst hatte ich Angst, doch nach einer Weile habe ich mich dran gewöhnt. Es gab eben nämlich Zeiten wo ich sehr hungrig war und keinen einzigen Cent für Essen hatte.

Einmal traf ich eine Gruppe von Polizisten, die mich mochten und mir halfen, aber ihre Haltungen waren ziemlich extrem. Sie haben mein Denken beeinflusst und bewirkten, dass ich mich feindlich gegen Asylsuchende und Migranten fühlte und mich rassistisch den Menschen gegenüber verhielt. Aber glücklicherweise verstand ich sehr schnell, dass das falsch war. Ich habe meine Aktionen bereut, war enttäuscht von mir selbst. Ich habe niemals von mir gedacht, dass ich so sein und denken könnte.

Eines Tages, als ich die Hauptstraße von Athen entlanglief, traf ich eine große Versammlung vor einem Gebäude (eine Hilfsstelle für Migranten). Ich fragte, ob ich auch mitmachen könne und sie sagten mir, dass sie alle Menschen akzeptieren. Das war der Zeitpunkt, wo ich meine Einstellung komplett änderte. Ich bemerkte, was ich falsch gemacht habe und wie viel Gutes dabei verloren geht. Mit der Hilfe eines privaten Lehrers lernte ich schnell lesen und schreiben.

Eines Tages sah ich wieder jemanden mit einer roten Weste auf der „Shedia“ stand. Ich fragte wieder nach. Ich habe in der Zwischenzeit gelernt und verstand jetzt besser. Ich besuchte die Büros, redete mit den Menschen und alles wurde mir im Detail erklärt. Diesmal war ich richtig heiß darauf, anzufangen. Kurz danach bekam ich einen Anruf und wurde ins Büro eingeladen. Mir wurde die rote Weste gegeben und meine ersten 10 kostenlosen Kopien. Am ersten Tag ging ich schnell zu meinem Platz und wartete bis es Zeit für mich war, meinen neuen Job zu beginnen. Es war ein unglücklicher Tag, meine Tasche wurde gestohlen, doch ich gab nicht auf.

Ich sah, dass die Dinge sich schnell begannen zu verändern und ich war sicher, dass ich es schaffen würde. In zwei Monaten hatte ich mir eine kleine Summe Geld gesammelt und habe mir sofort meine eigene kleine Wohnung gemietet. Kurz danach halfen mir die Leute vom Straßenmagazin, meine Zähne machen zu lassen. Ich war so glücklich und hatte die Energie noch mehr Zeitschriften zu verkaufen. .Als ich heimkam, dachte ich vor dem Einschlafen an Shedia und die Leute, die mir diese Möglichkeit gaben. Jetzt, wo ich lesen kann, kann ich nicht aufhören jede Seite des Magazins zu lesen.

Natürlich gibt es auch manche Leute, die das Magazin nicht mögen und viele schlechte Sachen über uns sagen. Das Schlimmste, was mal jemand zu mir sagte ist, dass wir betteln würden. Ich fühlte mich peinlich berührt, aber ich verstand dass nicht jeder verstehen konnte, wie wichtig es für mich ist – und wie es mir geholfen hat.

Die Leute lernen uns jetzt immer besser kennen und ich bin sehr froh darüber. Die Menschen können sehen, wie ich mich verändert habe. Sogar wenn ich es eines Tages schaffe, einen anderen Job zu finden, möchte ich Shedia nicht verlassen. Ich möchte sicher gehen, dass ich ein bisschen Zeit haben werde, die Zeitung zu verkaufen. Manchmal hab ich Probleme damit, meine Miete zu bezahlen, aber ich gebe nicht auf. Die Menschen fragen mich Dinge über die Leute von Shedia und was ich antworte ist, dass ich mit der Zeitung auch eine zweite Familie gefunden habe. Wir unternehmen viele Dinge zusammen und ich bin sehr froh, sehr stolz und glücklich dass ich Teil dieser Familie bin.

Wenn es Shedia nicht gegeben hätte, wäre ich ein Landstreicher. Durch Shedia habe ich all meine Träume wahr gemacht, die ich seit meiner Kindheit hatte. Und jetzt kann ich weiter träumen.

Text und Fotos: Shedia. Mit freundlicher Genehmigung des INSP Nachrichtendiensts www.INSP.ngo / Shedia. Übersetzung vom Englischen ins Deutsche von Anne Winterhager